|

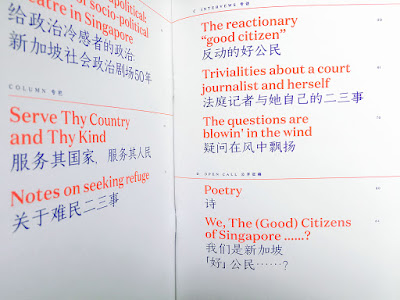

| 摄于2015年12月 |

载自联合早报副刊。

发布/2019年6月24日

3:30 AM文/怀鹰

从“有河不可”到“无论如河” ——台湾淡水河书店传奇

那是台湾新北市一条热闹开阔的步行道,位于淡水河边,叫“金色水岸”。虽然宽敞,却到处都是人,人挤人,反而显得寸步难移,尤其是傍晚时分,从书店二楼的阳台往下望,黑压压一片人头。夕阳的余晖映照在河上,泛起点点金芒,颇有点金色水岸的氛围。

如果你是拥挤的人潮中的一个,忙碌地浏览岸上那些小食店、小商铺、小玩意儿,你很容易就错过了那面悬挂在建筑物外墙的“河”字。从远处就看到这个招牌,但那意味着什么呢?它太不显眼了,无法吸引你的眼球,唤起你的遐思或某种条件反射。

趋近楼梯口,一幅墙画跳入眼帘,“无论如河”独立书店,它不是报纸的标题,也不是招贴,有那么一点广告味儿。我在楼梯口伫立一会,寻思着怎样把这四个字嵌入我的脑袋瓜。这是很戏剧性的场面,我们并不是带着一种寻幽探险的心情而来,更多的是一种好奇和疑虑。

逆流而上

是啊,在这么热闹的商业步道,竟然有这么一家独立书店,它如何与爱书的人接轨,如何在这繁华世界里寻找自己的定位?这样的书店能生存吗?谁有这么大胆的智慧和行动,敢于逆流而上,在沙漠里开出一小片绿洲?

四个年轻人,四个女性,四个护士,就是全部的故事。在这之前,这家书店叫“有河book”(有何不可),那意思很显明,只要怀抱愚公移山的决心,天下“有何不可”完成的事!他们期待着、盼望着、拼搏着,用一本一本的书砌起文化长城的梦。这样的理念不能不说是“神圣”的,但也是个冒险。

2006年,对那对年轻的夫妻686和隐匿来说,是不同凡响的一年。他们从职场上退了下来,摆在眼前的,不是找一份更稳定更高收入的工作,而是兴起一种很古怪很浪漫又很残酷的念头:开书店!对大书店集团来说,开书店是理所当然,因为这是他们的根本和资产,但对这一对年轻夫妻却是一项非常艰巨的举动。2006年的那个文化环境,也许还是处于兴旺的年代,读书的族群还很活跃。尽管如此,对没有什么资源的这对夫妻,依然是险峻的。因为爱书,他们选择要走这一条“不归路”。

有了冲动,就得付诸行动,于是他们参观书店,到各个独立书店揣摩取经,找营业地点,八里、左岸、淡水,处处留下他们的足迹,走出了另一条“金色水岸”。就在这里,金色水岸步道旁的一幢建筑物的二楼,成立了“有河book”。接着,装修、进货、上架……几千本书就这样冲破重重的雾嶂亮丽登场了。书店不算大,但给人的感觉是光亮,空气畅通,泅泳在书海里,可以消磨一整个下午。站在二楼的阳台,人潮就在金色水岸的步道上涌动,岸外是淡水河,远处是迷蒙的观音山,不能不说这是一个风景绝佳的观景台。

他们能想象的无法想象的,都在这里上演,看书买书的人屈指可数,连维持店租都有困难,更别说聘请员工,夫妻俩只好轮流上阵。为了增加收入,也为了增添书店的吸引力,他们还推展了各种艺文活动,从早忙到晚,不敢休息,正如他们所说:多休息一天,就损失一天的收入,增加一天的负担,只在春节期间休息三天。

多少人走过楼下的步道,多少人抬头望望那面“河”的招牌?岁月就像淡水河那样悄悄流逝,他们一天又一天的坚守着自己的岗位,不知春夏秋冬,容颜老去。山水虽美却是无情之物,他们不理会人间的困顿、痛苦的挣扎。那轮金色的夕阳,总在那个时刻把金色的余晖洒在河上;当人们正在赞叹霞光的绚丽时,楼上那家独立书店却已走到黄昏尽头。

白衣天使用书“灵疗”

2016年,整整的10年,他们被击垮了,连年的亏损使他们不得不面对和接受现实的炼狱,不得不割舍最心爱的宝贝。就在这个时候,四个年轻漂亮的女护士走过来了。

她们的职业是护理人员,这是第一个共同点,她们同时也是爱书之人,这是第二个共同点,最令人感到欣喜的,是她们共同的理念:护理不仅仅是身体的事,更是心灵和精神层面的事。护理不能单单从理疗和药物下手,更重要的是,要发展出一套全面的“灵疗”,鼓励“病人”阅读,从书本中获取精神力量,从而与医药结合,更快速走向康复之道。

因为爱书,她们走到一起来了。

没有远大辉煌的理想,宏伟的理论,但有一个别人想都不敢想的想法:有何不可的精神应该持续下去,不应该让它在这金色水岸销声匿迹,成为历史记忆的一部分,于是她们承接了下来,继续走686和隐匿未走完的路,继续扛起这个担子,继续做文化的推手和傻妹。

每个人都是一本书,有轻重厚薄的内容,四本书叠在一起,便是一本精美精致的故事书。她们的本业是护士,仍然没放弃这份神圣的工作,店由其中一个护士邓雅文打理。她们必须改换店名,有何不可的店名是不错的,但它已走完历史进程;必须取一个涵盖破釜沉舟的决心,挑战任何不可能的事。想了好几个月,终于想出“无论如河”这四个字。那意思非常的浅显,但更具有说服力,不管明天怎样,无论如何都能撑过去;不论困难如一座山压下来,只要坚守自己的本色,无论如何都能把这座山移走。无论如何,既通俗又有一股激励人心的力量,严峻之中带点调侃,轻松之中含有沉重感。

我一看到“无论如河”这四个字,内心就充满崇敬之意。我很想见见这四位白衣天使,听听她们“创业”的故事;创业的过程也许平淡,也许惊涛骇浪,她们扮演什么角色呢?

不巧,她们正在接受媒体的访问。四个护士侃侃而谈,没有羞涩或忸怩作态,脸上始终挂着不同寻常的微笑,仿佛对未来充满“无论如何”也能撑着轻舟而过的自信。自信这个词儿是光明的,却不是人人具备,有如沙下的珠贝,一旦被海浪冲掉最上层的沙石,它就熠熠闪光了。

我静静的听着她们在摄影机前的谈话,她们的心路历程并不曲折,一切似乎是理所当然。刚接手不久,一切从简从旧,只做了局部的装潢。她们也延续前店主的作风,依然举办各种形式的艺文活动,讲演。其实,一眼望过,她们跟街上的少女没什么两样,穿得朴实简单轻便,一谈起书,眼睛就有了亮光,声音也特别的脆亮。也许她们的人脉网络比较宽广,也许这样的心灵理疗可能引起人们的共鸣,小小的市场逐步打开,能不能蔚成一片书林?这又是怎样的一种“蝴蝶效应”呢?小小的粉翅能煽起书海的浪涛吗?在这拥挤的金色水岸,开出一朵异常耀眼的花,那得看时间的磨合,人文的圆融,环境的搭配。

无论如何,这个尝试是值得嘉许的,在网络时代,这不能不说是一项壮举,不仅为环境创造奇迹,也为个人立下丰碑。

金色的夕阳又出现在河的上端,展现它一天里最璀璨的姿色。

下回,当你走过金色水岸,不但要抬头看一看那个“河”字,更要攀上那一道楼梯,走进另一道“河”的怀抱。

|

| 摄于2015年12月 |